ParaSahel – DIMAS

NTDs bestehen weiterhin

Die WHO definiert eine Gruppe von 20 Krankheiten als sogenannte vernachlässigte Tropenkrankheiten (NTDs). Für viele dieser Krankheiten gibt es sichere und kostengünstige Behandlungs- und/oder Präventionsmassnahmen. Allerdings haben viele betroffene Bevölkerungsgruppen keinen Zugang zu diesen Massnahmen, sodass die NTDs weiterhin bestehen. In Situationen humanitärer Krisen, die durch Naturkatastrophen und den Klimawandel, aber auch durch bewaffnete Konflikte verursacht werden, vervielfachen sich die Hindernisse für die medizinische Versorgung. Infolgedessen bleibt der schlechte Gesundheitszustand der lokalen Bevölkerung, der Flüchtlinge und der Binnenvertriebenen bestehen, wodurch sich der Teufelskreis der Armut weiter fortsetzt.

Zu den wichtigsten NTDs in Afrika zählt die Bilharziose, eine durch Wasser übertragene parasitäre Infektion, die durch die Zwischenwirte Schnecken-abhängige Blutegel Schistosoma mansoni (intestinale Bilharziose) und S. haematobium (urogenitale Bilharziose) verursacht wird. Zu den Symptomen und Anzeichen gehören Bauchschmerzen sowie Blut im Urin und Stuhl, was sich langfristig negativ auf die Ernährung, das Wachstum und die kognitive Entwicklung auswirkt. Unbehandelt kann es zu Entzündungen und chronischer Fibrose kommen, die zu Organfunktionsstörungen, Lebervergrösserung, portaler Hypertonie und Blasenkrebs führen können. Kinder und Erwachsene sind gleichermassen betroffen, doch Frauen und Mädchen leiden besonders unter einer Komplikation der S. haematobium-Infektion, nämlich der weiblichen genitalen Bilharziose (FGS). Bei der FGS verursachen Entzündungsreaktionen auf Parasiteneier, die im Gewebe eingeschlossen sind, umfangreiche Schäden am Genitaltrakt und den Fortpflanzungsorganen, was zu Eileiterschwangerschaften oder Unfruchtbarkeit führen, die Anfälligkeit für sexuell übertragbare Infektionen (STIs) und HIV-1 erhöhen und mit der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs in Verbindung gebracht werden kann.

Mädchen und Frauen sind besonders gefährdet

In Subsahara-Afrika (SSA) sind Mädchen und Frauen einem hohen Risiko einer Infektion mit Bilharziose ausgesetzt, da sie durch Hausarbeit und den begrenzten Zugang zu Behandlungen ausserhalb schulischer Programme, aber auch durch ihren allgemeinen sozialen Status in überwiegend patriarchalischen Gesellschaften, wie es im Tschad der Fall ist, diesem Risiko ausgesetzt sind. Epidemiologische Daten zu FGS sind rar, doch schätzungsweise 56 Millionen Mädchen und Frauen in SSA sind infiziert und leiden unter einer doppelten Belastung, da sie auch unter dem mit der Krankheit verbundenen Stigma leiden, das sich negativ auf ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden auswirkt. Das Wissen und das Bewusstsein für FGS in den betroffenen Gemeinden und unter den Gesundheitsdienstleistern ist gering, sodass neben Schulungen und Unterstützung bei der klinischen Diagnose und Behandlung auch umfassende Informationen, Aufklärung und Kommunikation erforderlich sind.

Die WHO stellt Leitlinien für nationale Programme zur gezielten Bekämpfung der Bilharziose, einschliesslich FGS, zur Verfügung. Diese Massnahmen umfassen die Massenmedikamentenverabreichung (MDA) von Praziquantel an Kinder im schulpflichtigen Alter (SAC) in Kombination mit Sensibilisierungskampagnen, Risikominderung durch Umweltmassnahmen, die auf die Zwischenwirte-Schnecken abzielen, und verbesserte sanitäre Infrastruktur sowie die Stärkung der medizinischen und kurativen Kapazitäten. Die WHO hat sich zum Ziel gesetzt, die Bilharziose bis 2030 als Problem der öffentlichen Gesundheit zu beseitigen. Die WHO-Leitlinien fordern auch eine Anpassung der Massnahmen an die spezifischen Gegebenheiten jedes Landes, einschliesslich der Organisation des Gesundheitssystems, der Infrastruktur und der Berücksichtigung kultureller Aspekte, um eine positive Wirkung auf die Gesundheit zu erzielen. In fragilen Kontexten werden diese Massnahmen jedoch oft unterbrochen oder können gar nicht erst umgesetzt werden, sodass die Behandlungsbedürfnisse von Flüchtlingen, Binnenvertriebenen und der lokalen Bevölkerung vernachlässigt werden. Während viele endemische Länder enorme Fortschritte verzeichnen können, konnten andere Länder wie der Tschad kaum gezielte Massnahmen zur Bekämpfung der Bilharziose einleiten.

Projektziel

Das Ziel des ParaSahel-DIMAS-Projekts ist die Verbesserung der Gesundheit von Flüchtlingen, Binnenvertriebenen und der lokalen Bevölkerung rund um den Tschadsee, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Bilharziose sowie Frauen und Mädchen liegt. Dazu stützt es sich auf drei innovative Interventionsansätze, die alle zuvor im Rahmen von wettbewerbsfinanzierten interdisziplinären Forschungsprojekten entwickelt wurden. Die drei innovativen Interventionen sind:

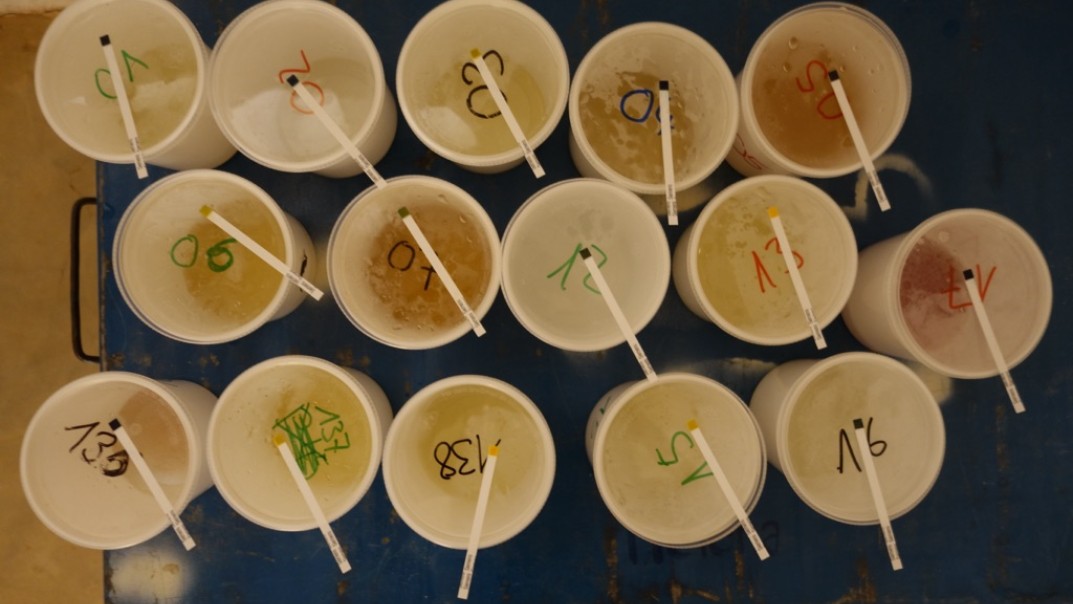

- Auf Interventionsebene: Gemeinsam mit der Gemeinde entwickelte, auf Citizen Science basierende MDA mit Praziquantel, die alle Bevölkerungsgruppen abdeckt.

- Auf Präventionsebene: Validierte Gesundheitsförderungsbotschaften in lokalen Sprachen für eine analphabetische Bevölkerung über die lokal entwickelte Gesundheitsförderungs-App „BeAfya“ und

- Auf klinischer Ebene: Ein digitales klinisches Entscheidungsunterstützungssystem (CDSS), das speziell für humanitäre Einsätze entwickelt wurde, um die Gesundheit von Kindern zu verbessern, und das im Hinblick auf eine verbesserte Diagnose und Behandlung von urogenitalen Erkrankungen weiter validiert werden soll.

Oftmals mangelt es neuartigen, innovativen Instrumenten und Ansätzen, die in Gesundheitsforschungsprojekten entwickelt wurden, an Belegen für ihre Durchführbarkeit und Akzeptanz für eine Ausweitung in der „realen Welt“. Hier möchte das Projekt drei bereits vorhandene, vorab getestete Instrumente zum Einsatz bringen. Zusammen bilden sie eine ganzheitliche, sektorübergreifende Intervention, mit der es die folgenden Ziele erreichen will:

- Verbesserte Akzeptanz und Zugang zu MDA, wodurch die Behandlungsabdeckung auf nachhaltige Weise erhöht wird.

- Verbesserung des Wissens und Bewusstseins über Bilharziose und FGS-Symptome, damit verbundene Risiken, Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten in der Bevölkerung, bei Gesundheitspersonal und Gesundheitsdienstleistern durch eine lokal entwickelte, an den Kontext angepasste App, die Gesundheitsförderungsbotschaften in lokalen Sprachen übermittelt.

- Verbesserte Diagnose von pädiatrischen und urogenitalen Erkrankungen, einschliesslich Bilharziose und FGS, in der routinemäßigen Grundversorgung der lokalen Bevölkerung, der Flüchtlinge und der Binnenvertriebenen, mit besonderem Schwerpunkt auf Frauen und Mädchen, durch Schulung des Gesundheitspersonals in der Anwendung eines CDSS-Tools.

Projektumsetzung

Die Integration von Bürgerwissenschaften und Prozessen der Bürgerbeteiligung wird dringend benötigte Erkenntnisse darüber liefern, wie die Gemeinschaft befähigt werden kann, die erforderlichen Gesundheitsmassnahmen und -dienstleistungen einzufordern, und wie das Gesundheitssystem gestärkt werden kann, um diese bereitzustellen. Durch die Demokratisierung von Gesundheitsforschung, -massnahmen, -prävention und -dienstleistungen birgt das Projekt das Potenzial, Gemeinschaften voranzubringen, indem es den Zugang zu Wissen durch Bürgerbildung verbessert, was zu sozialen und letztlich zu systemischen Veränderungen für eine bessere Gesundheit führen kann.